|

"LE

TENEUR DE TAS"

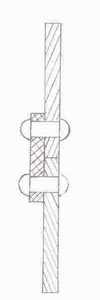

introduit le rivet dans le trou préparé

et le maintient au moyen du tas, simple tige de fer ou appareil pneumatique

plus élaboré. C'est souvent un jeune garçon de 16 à 20 ans "qui doit

se faire une constitution robuste" qui tient cette place.

"LE

RIVEUR"

frappe directement au marteau ou par l'intermédiaire d'une bouterolle

sur l'extrémité libre du rivet. Le riveur est un ouvrier responsable du

travail. Il a acquis sa compétence et son statut social, après de

longues années où il a d'abord été chauffeur de rivet puis "teneur

de tas".

Tentative de modernisation

du rivetage

La mécanisation a essayé sans succés de modifier

les techniques de rivetage au XIXe siècle. Elle n'a réussi

qu'à faire exécuter par la machine l'opération d'écrasement des rivets

ne pouvant lui demander et de percer les trous et de chauffer les rivets

et de pouvoir les introduire, les trois réalisation durent toujours se faire

manuellement. Dans la constrution navale au cours du XIXe siècle le nombre

de rivets à poser augmentait prodigieusement et le coût de l'opération

de rivetage devenait trop onéreux. Outre qu'il fallait suppléer la

force de l'homme il fallait alors augmenter les cadres, réduire le

nombre de rivets en assemblant des tôles de plus en plus grandes diminuant

aussi le nombre d'assemblage à réaliser, trouver une méthode

d'assemblage de substitution. Pendant tout le XIX siècle ce fut une quête

pour mécaniser puis automatiser le rivetage. Des machines à river

furent mises au point : celles de Fairbairn en 1822 puis en 1843 (exposition

industrielle de Paris en 1844) de Tweddell (1865). Elle furent d'abord mécaniques

puis à vapeur, puis hydrauliques avant de devenir "mixtes" à la fin du siècle

en combinant des techniques distinctes. Ces machines devenant de plus en

plus lourdes et chères pour assembler des tôles trop larges, n'ont

servi que dans des grosses entreprises (Creusot) pour des fabrications très

spéciales. Lorsque leur taille se

fut réduite (meilleure qualité des aciers, alliage d'aluminium) et qu'elles

devinrent portatives, on put les utiliser pour un type d'assemblage determiné

: rivetage de dômes de locomotive, poutrelle, quille de navires...

Le marteau pneumatique

L'écrasement des rivets par pression, que les

machines permettaient, était cependant plus satisfaisant que celui

obtenu par percussion du rivetage manuel. Cet avantage pesa peu face à l'apparition

d'appareils modestes (présentés par les Etats-Unis à l'exposition universelle

de paris en 1900) : les marteaux pneumatiques, issus des perforateurs utilisés

pour creuser les tunnels et les mines. Ces marteaux pneumatiques permettaient

toutes les fonction suivant l'outil dont on les munissait : un burin, une

bouterolle. Leur poids (et leur consommation d'air se réduisant,

ils s'imposèrent sur tous les chantiers. Une bouterolle leur fut

adaptée qui écrasait les rivets dont ils bombaient la tête. Le rivetage

devenait beaucoup plus rapide et demandait moins d'efforts physiques, et

assurait des gains énormes de productivité. Cependant l'utilisation

de ces marteaux ne fit pas décroître le taux de la maladie professionnelle

des chaudronniers qui affectait le coude et la perception auditive.

Méthode d'assemblage

par la soudage

La soudure a été pressentie dès le XIX

siècle comme rivale du rivetage à chaud. Si on l'utilisait pour des barres

métalliques sur le feu de forge par chauffage local, on était incapable

de souder des tôles à cause de l'homogénéité imparfaite du métal

(fer, acier) et les déformations qui apparaissaient. Le rivetage à chaud

avait ses défauts : des avaries au niveau des rivures ont provoqué des explosions

d'appareils à vapeur ; les milliers de perçage à faire sur une pièce produisant

une suppression de métal participant à des affaiblissements de structure

; l'apport de millions de rivets alourdissait les ensembles (11millions

de rivets sur le NORMANDIE) ; mobilisation de nombreuses équipes de

rivetage, "coûteuses" en salaires et en temps.

|