PHARE

Le mot « phare » vient du grec : PHAROS, nom de l’île où a été bâtie, devant Alexandrie, au IIIème siècle avant J.C., une tour de 135 mètres au sommet de laquelle brûlait un feu de bois la nuit pour guider les navires.

Ce phare d’Alexandrie,au pays des pharaons, fut une des sept merveilles du monde.

Détail d'un tableau du 18 ème siècle imaginant le phare d'Alexandrie

Les Romains, après les Phéniciens et les Grecs (« le Colosse de Rhodes ») émaillaient les côtes de leur Méditerranée de quelques « tours de feu » : Ostie, Messine (les laves du Stromboli ou autre volcan comme le Yanar, bien connu des anciens turcs, ne suffisent plus à les guider), puis celles qui jalonnent leur pénétration atlantique : « tour d’Hercule » à la Corogne, « tour d’Ordre », bâtie en 40 à Boulogne. L’empire romain disparaît, les « Barbares » éteignent alors les feux.

Le jour, ces tours redeviennent les points remarquables, des amers. Tout ce qui s’apparente à une verticale fixe pour le marin devient pour lui un repère possible. On a même tenté les phares diurnes à fumée : le feu étant alimenté de paille et de bois humides.

A partir du Vème siècle, la navigation maritime n’est plus qu’un "périple local". Il faudra attendre presque la fin du Moyen Age pour que des moines reprennent le « flambeau » (Pointe St Matthieu en 1252). Qu’ils soient militaires et/ou religieux, des édifices servent occasionnellement de porte-feux : Pour l'Atlantique : Calais 1290, Dunkerque 1365, Tour du Garrot - « La Lanterne » - à La Rochelle 1468, la Collégiale de Guérande. Pour la Méditéranée : Tour Constance à Aigues Mortes (croisade oblige) 1246 - le Planier près de Marseille 1319 - La Ciotat 1564, Port Vendres … Ces feux attestent l’essor des flottes de commerce, notamment en Méditerranée où de nouvelles techniques de constructions navales se font jour, comme le bordé « à franc-bord » au lieu du « clin ».

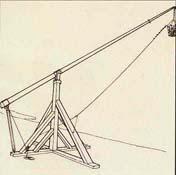

D’autres dispositifs sont mis en place aux 16ème et 17ème siècles. Certains sont sommaires : « feux à balancier », feux dans un panier métallique qui brûlent trop souvent leur support.

Feu à balancier

Feu à charbon

Phare de Cordouan (1610)

Jusqu’à la fin du 18ème siècle, « les feux de mer » restent à ciel ouvert ou mal abrités de la pluie, du vent ; on les alimente au bois, au charbon. Ils sont si gourmands de combustible qu’on ne peut les tenir en permanence et aucun dispositif ne permet d’amplifier l’intensité du feu, de maintenir la constance de son état. Leur fonctionnement ne dépend que d' initiatives privées. Ce n’est qu’au 18ème siècle qu’on comprend vraiment qu’un phare doit être conçu comme un tout : tour et lanterne doivent être interdépendants. Mais c’est seulement avec la révolution industrielle que naîtront les phares que nous connaissons. Ils bénéficient des progrès du génie civil pour la construction : les ingénieurs des Ponts et Chaussées sont là ! Le premier phare construit en mer (non sur un îlot) s’érige au large du Croisic en 1822 (Phare du Four). Ils bénéficient des progrès de la physique pour les optiques : feux à réverbères puis lentilles de Fresnel.

Pour le service « Phares et Balises », le mot « phare » désigne tout établissement de signalisation maritime équipé de l’ensemble ou d’une partie du matériel suivant : un feu, qui rayonne des ondes lumineuses ; un avertisseur sonore, qui rayonne des ondes sonores, un radio-phare, qui rayonne des ondes électromagnétiques.